シーガル法務事務所について

「初めてのことで不安を感じている」「慣れないことで戸惑っている」「日々のことで忙しく時間が取れない」もしそのようにお悩みでしたら、是非当事務所にご相談ください。当事務所では、お客様の負担を最小限にすることを最優先に考え、スタッフ全員が明確かつ分かりやすい説明とスムーズな対応を心がけております。また豊富な知識と経験で、お客様に最適なリーガルサービスの提供をいたします。

サービス

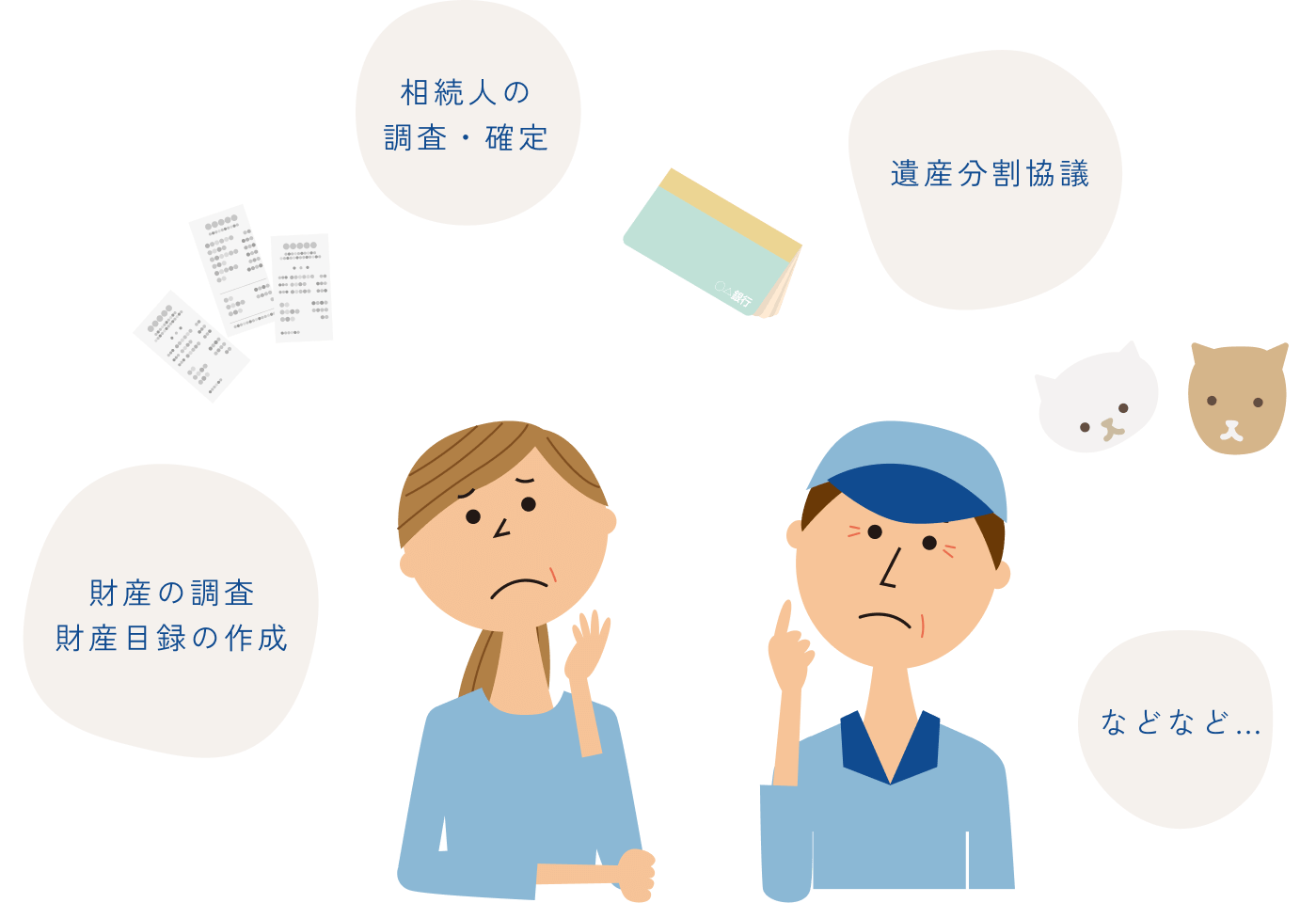

相続手続き丸ごと

サポート

165,000円~

相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)とは、全ての相続手続きをお客様のご希望に応じてお引き受けするサービスです。

【このような方が対象】

- 仕事をしていて平日に役所や法務局へ行けない

- 相続人が多くて遺産分割や書類のやり取りが大変

- 財産の種類が多岐にわたっている

その他のサービス

-

相続登記

55,000円~

【このような方が対象】

- 不動産の相続登記をしたいが、何から手を付ければいいかわからない

- 相続手続きのうち、不動産の手続きだけ頼みたい

-

遺言書作成

33,000円~

【このような方が対象】

- 遺言書の内容はある程度決めているが書き方がわからない

- 公正証書遺言を作成したい

-

生前対策

330,000円~

【このような方が対象】

- 自分にとって最適な生前対策を考案してほしい

- 将来家族が認知症になるかもしれなくて心配

- 相続税が発生しそうなので、事前対策が必要

-

家族信託サポート

330,000円~

【このような方が対象】

- 認知症の対策をしたい

- 相続、生前対策をしたい

- 空き家の対策がしたい

-

相続放棄

11,000円~

【このような方が対象】

- 親の借金を相続したくない

- 親族間の相続の争いに巻き込まれたくない

-

相続税申告サポート

お見積もり

【このような方が対象】

- 相続税申告について税理士に相談したいが自分で探すのが不安

お客様に選ばれる

5つの理由

-

相続に強みを持つ事務所

3000件以上のご相談実績を持つ

司法書士が対応 -

ワンストップ対応

弁護士をはじめとする

様々な専門家と連携 -

抜群の機動力

若さを武器に

時間、場所、移動に柔軟な対応 -

地域密着

地域社会に奉仕し、

世代を超えたお付き合い -

アクセス良好

東海道線辻堂駅から徒歩1分

駅周辺の駐車場も多数

まずは

無料ご相談で

相続のお悩みを

お伺いします!

初回の相談は無料です。

ご相談はご来所、Zoomなどのオンラインも可能です。お気軽にお問い合わせください。

投稿はまだありません。

投稿はまだありません。

投稿はまだありません。